超高齢化社会に生きる

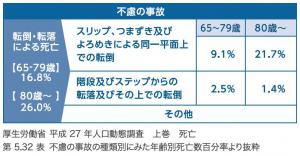

厚生労働省の人口動態調査によると、平成27年に転倒や、転落を原因として死亡した方は7,457人です。この数字は、交通事故で死亡した5,544人の約1.3倍にあたります。

施術者として真の原因究明とアプローチを

厚生労働省の人口動態調査によると、平成27年に転倒や、転落を原因として死亡した方は7,457人です。この数字は、交通事故で死亡した5,544人の約1.3倍にあたります。不慮の事故として挙げられた死亡原因のうち、食べ物をのどに詰まらせるといった窒息に次いで第2位になるようです。

この統計で注目すべき点は、転倒死の原因です。意外にもその約70%の原因が、平面で『滑る、つまずく、よろめく』ことであり、高齢者の生活環境面での問題が指摘されています。

フレイル(虚弱)

こうした高齢者の家庭内事故防止として、段差のないバリアフリー住宅を支持する方が根強く残る一方で、バリアフリー住宅は筋力低下を招くという考えも、多くの方から支持されています。

しかし、そういった環境側の問題に注目することも大切ですが、先の数字を見ると、平地でつまずく高齢者の身体の問題に、もっと注目していく必要があると私は考えます。

先日、施術に役立つ情報がないかとネットで情報収集していたところ、ある動画サイトで注目すべき動画を見つけました。近年増加傾向であるとして注目されている、パーキンソン病の方のリハビリに関係する二つの動画です。

まず一つめは、パーキンソン病の方に自転車に乗ってもらっているものです。ご存知のように、パーキンソン病の方は歩行に問題が出てくるのですが、自転車に乗ると、なんと問題なく乗っていらっしゃる、という映像です。

二つめは、パーキンソン病になったある社長を取り上げた動画です。社長は平地では歩行がままならないのに、階段では比較的スムーズに歩けることに気がつきました。これをヒントに、自宅へ階段状の段差を敷きつめたところ、スイスイとトイレまで自分の力で歩いて行けるようになったというものです。

このような事例を見ておりますと、転倒する原因は障害物や筋力の低下ではなく、筋肉をコントロールしている中枢や、脊椎による脊椎反射・姿勢反射・平衡感覚のほうにあるように思われます。中枢などの指令側に問題がある場合は、むしろ障害物があるほうが、正常に動ける可能性があるのではないでしょうか。

ところで、皆さんはフレイル(虚弱)をご存知でしょうか。

近年、話題となっているサルコペニア肥満のサルコペニアが筋肉量減少を主体として筋力、身体機能の低下を主要因として扱うのに対し、フレイル(虚弱)には移動能力、筋力、バランス、運動処理能力、認知機能、栄養状態、持久力、日常生活の活動性、疲労感など、広範な要素が含まれています。

私はこのフレイル(虚弱)にもっと注目すべきであると考えます。なぜならば、筋力や身体機能の低下がまだであろう20代のほうが、既にそれらの低下が進んでいると考えられる60代より転倒発生率が高い、という結果が発表されたからです※。この結果を見ると、筋力よりバランス感覚にもっと注目する必要があると感じるのは私だけではないと思います。

さて、転倒予防の必要性は下記のように多岐にわたり、重要なことではあるのですが、転倒の予防のために行われるリハビリは、筋力強化的なものが多いように思います。筋力よりも神経のコントロールのほうに注力していく必要があるように思えてなりません。

◆様々な場面における転倒事故の例

・病院内、介護、福祉施設内

・公共施設(道路、駅構内、電車等)

・商業施設(デパート、コンビニエンスストア等)

◆転倒が高齢者に及ぼす影響

転倒による大腿骨頸部骨折 → 寝たきり・要介護

転倒して動きがとれずに介護へと向かっていく方が多い中、専門職として転倒をテーマに取り組んでいるところは限られているのが現状であります。

2004年に転倒予防医学研究会としてスタートした日本転倒予防学会(2014年変更)の転倒予防指導士の数を見ても、現状410名(2016年7月31日現在)とまだまだ少ないことがわかります。

超高齢化社会を迎えようとしている現代、交通事故で死亡する方よりも、転倒で死亡する方のほうが多いという事実に向き合い、こういった現状をしっかりと捉えて、我々が柔道整復師として抑止に取り組む必要があるのではないでしょうか。

(参考)

野村総合研究所「転倒とケガに関するアンケート調査」参考

厚生労働省 平成27年人口動態調査 上巻

転倒予防医学研究会

※本記事中、意見・考察に亘る部分は、著者の個人的見解であり、著者が現在所属し、又は過去に所属したいかなる団体の意見等を代表するものではありません。

登録すると続きをお読みいただけます。

既に会員登録をお済ませいただいている方は、

ログインページよりログインしてお進みくださいませ。

アクセスランキング

-

1

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

2

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

3

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

4

接骨院の運営知識

接骨院の運営知識 -

5

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

関連記事

-

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド -

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

柔整師・鍼灸師の施術メソッド

関連記事

-

2023.02.15現代人の姿勢から考える自覚症状近年、スマートフォンを使用することが日常的となっていますが、使いすぎることで姿勢のくずれや肩こりや腰痛、頭痛などの不定愁訴の原因にもなりつつあります。スマホ操作時の猫背姿勢やストレートネックが筋肉が緊張させてしまうことで、胸郭出口症候群が起こるともいわれています。(記事公開:2018/06/22、更新:2023/2/15)

2023.02.15現代人の姿勢から考える自覚症状近年、スマートフォンを使用することが日常的となっていますが、使いすぎることで姿勢のくずれや肩こりや腰痛、頭痛などの不定愁訴の原因にもなりつつあります。スマホ操作時の猫背姿勢やストレートネックが筋肉が緊張させてしまうことで、胸郭出口症候群が起こるともいわれています。(記事公開:2018/06/22、更新:2023/2/15) -

2022.08.26身体の感覚器と「振動」私たち施術者は、患者さまの骨・筋肉などに対してアプローチを行います。しかし、当然のことながら、直接、骨や筋肉に触れているわけではありません。実際は身体全体感覚器を通して刺激や圧を受け取っています。(公開:2019/12/16、更新:2022/8/26)

2022.08.26身体の感覚器と「振動」私たち施術者は、患者さまの骨・筋肉などに対してアプローチを行います。しかし、当然のことながら、直接、骨や筋肉に触れているわけではありません。実際は身体全体感覚器を通して刺激や圧を受け取っています。(公開:2019/12/16、更新:2022/8/26) -

2023.02.01日本は疲労大国!?疲れを引き起こす「疲労因子FF」「ストレス社会」と呼ばれる現代において、老若男女を問わずすべての人が疲労と無関係ではないと言えます。疲労による身体の不調を訴え接骨院に来院する患者さまも少なくありません。今回は、この「疲労」を取り上げてみたいと思います。(公開:2017年3月24日、更新:2023年2月1日)

2023.02.01日本は疲労大国!?疲れを引き起こす「疲労因子FF」「ストレス社会」と呼ばれる現代において、老若男女を問わずすべての人が疲労と無関係ではないと言えます。疲労による身体の不調を訴え接骨院に来院する患者さまも少なくありません。今回は、この「疲労」を取り上げてみたいと思います。(公開:2017年3月24日、更新:2023年2月1日)

-

法令など業界の

法令など業界の最新情報をGet! -

オリジナル動画が

オリジナル動画が

見放題 -

実務に役立つ資料を

実務に役立つ資料を

ダウンロード